「えっ、これ本当に日本酒なの?」

最初の一口を口に含んだ瞬間、そう思わずつぶやいてしまった。

ラベルに書かれた「無二」という名が物語るように、この酒には確かに“他とは違う何か”があった。

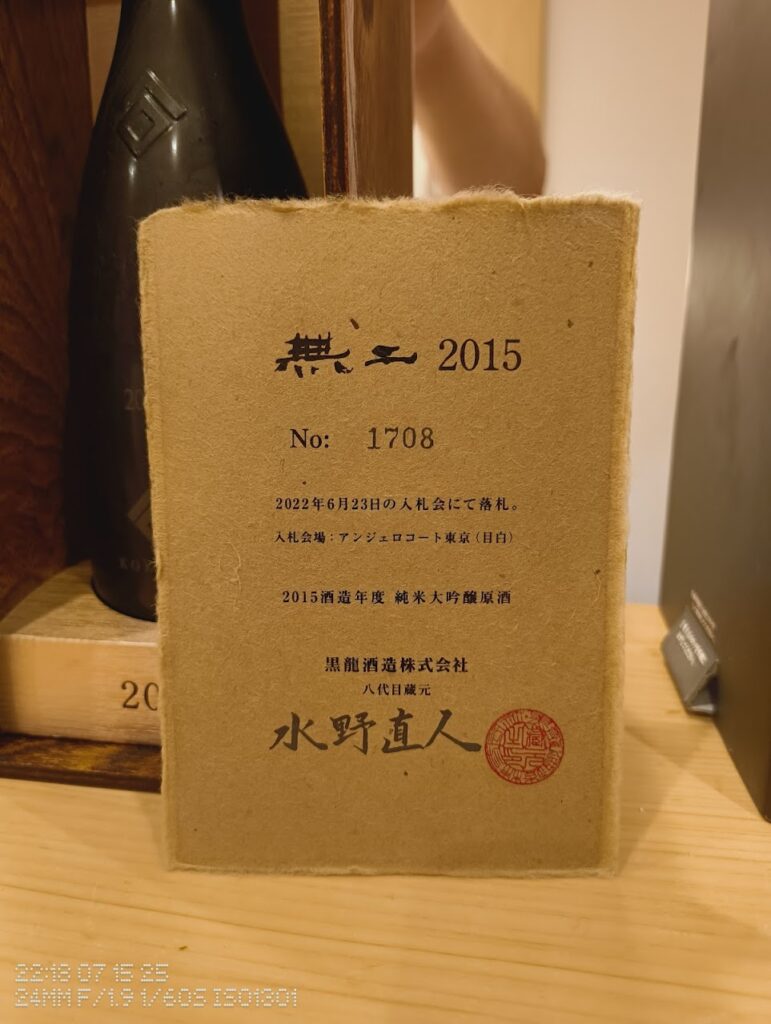

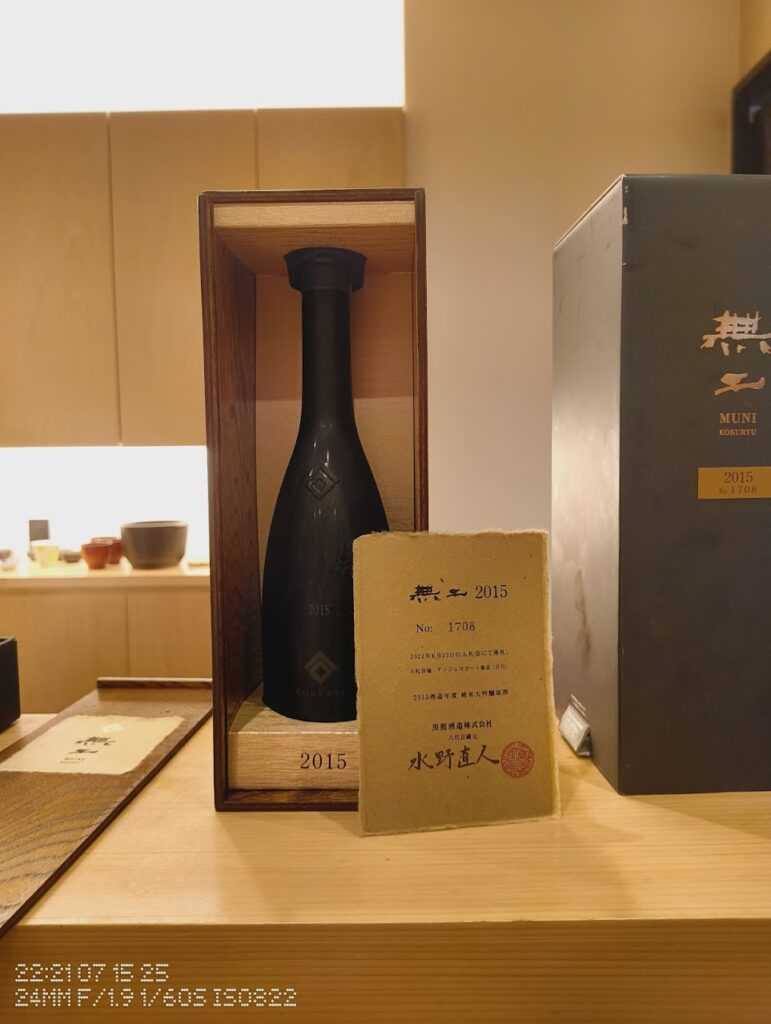

今回は、黒龍酒造が誇る超限定酒「無二」2015年(No.0683)と2016年(No.1708)を実際に購入し、行きつけの店の方と一緒にゆっくり味わった体験をベースに、その味わいの違い、感じた世界観、日本酒という文化の奥深さを綴っていきたいと思う。

検索しても情報がほとんど出てこないこのレア酒だからこそ、実際に飲んだ人間の声として、この記録が誰かの参考になれば嬉しい。

おすすめ記事: えっ、これもコラボ?光武酒造の“異色タッグ”まとめ──日本酒・焼酎・ジンの魅力を深掘り解説

黒龍酒造が造る「無二」とは、まさに“唯一無二”を体現した限定銘柄です。通常の定番商品とは異なり、酒蔵から直接購入できる機会は極めて少なく、オークションや特定の販売ルートを通じてのみ手に入る希少な存在。年間に流通する量が極少であるため、ラベルには必ず「No.(個体番号)」が記され、誰がいつどこで開栓したかを記録できる。まさに“蔵が選んだ一本”に位置づけられています。

このラベルの番号1本ごとに個性が宿ること——それが「無二」の最大の魅力。製造から瓶詰め、熟成、出荷まで一貫して限られた本数で行われているため、その年における気象条件や仕込み時期の微妙な差が味わいに反映されやすいのです。この「揺らぎ」を楽しめるのは、飲んだ人だけが味わえる特権です。

驚くほど軽やかな余韻、まるで透明水のような旨さ

ラベルを見ただけでは分からないが、その一口目で理解できる。2015年のNo.0683は、熟成を感じさせる豊かな熟成香や甘味ではなく、むしろ“引き算で得られた純粋さ”が印象的でした。石田屋のように、「洗練された味覚の水」を口に含むような感覚。舌と鼻腔を吹き抜ける感覚の中に、雑味は一切なく、まさに“無二”の名に相応しい透明性を感じました。

飲み方の印象と「お店の人との会話」から得た気づき

行きつけの飲食店で、料理人の方と一緒に味わったこの酒。

「あまり主張しないけど、『酒とはこうあるべき』を教えてくれる酒ですね」と話された一言がずっと残っています。料理の合間にゆっくり飲むと、まるで“時間が止まったような静けさ”を楽しめる1本でした。

しっかりとした厚みと共に、雑味のないまろやかさ

対して2016年No.1708は、一本の完成度が異なる方向へ向いていました。口当たりから感じるのは、柔らかな重みとふくよかな熟成感。にもかかわらず、雑味は一切なく、ゆっくりとした時間の中で大吟醸の本質に触れるような味わいです。

飲み比べて見えた“味の個性差”

飲み比べることで、同じ銘柄でもこれほど世界観が違う酒が存在することに驚きました。2015年の自己主張しない“透明水”に対し、2016年は“魂の厚み”を宿した飲み応え。まるで静と動のバランスを図る哲学のように、同じ「無二」でありながら正反対の魅力を持つ2本でした。

黒龍酒造といえば、日本酒ファンであれば誰もが知る「石田屋」「仁左衛門」などのプレミアムラインが存在します。これらは贈答品や記念酒としても名高く、飲む側の期待値も非常に高い銘柄ですが、今回の「無二」は、それらとどう違うのでしょうか?

石田屋との比較:より無音に近い静寂の味わい

2015年の「無二」は、特に石田屋に近い印象でした。フレーバーの立ち方、余韻の切れ、香りの主張が似ている。ただし、石田屋の方がわずかに“香りの広がり”があるのに対し、無二の方は“静寂”に重きを置いているような、そんな繊細さがありました。

仁左衛門との違い:味の立体感では仁左衛門、余韻の静けさでは無二

仁左衛門は“濃密で多層的”な味わいが魅力。一方で、無二は“単層でありながら深い”という、異なるアプローチを感じました。単に「どちらが美味しいか」ではなく、「どう向き合いたいか」で選ぶべき日本酒です。

熟成の妙を実感──年を越えてなお磨かれた存在

今回の2015年と2016年、どちらも2025年に飲んだため、約10年という熟成期間を経ています。この熟成が酒に与えた影響は明らかでした。フレッシュさがあるわけではなく、“輪郭が柔らかくなった味わい”として表れています。よく「日本酒は早く飲まないと劣化する」と言われますが、無二に関してはそれが当てはまらない。むしろ“時間が完成度を増す”という思想を証明する存在です。

家飲みではなく「誰かと共有する」からこそ価値が生まれる

これは特別な酒。誰かと語らいながら飲むからこそ価値が生まれると感じました。飲みの場を支配するというより、“空間に馴染んで溶け込む”タイプの日本酒。記憶に刻まれるのは、味ではなく「一緒に飲んだ時間」かもしれません。

黒龍「無二」は、飲んだ瞬間にインパクトがあるわけではありません。しかし、飲み終えた後に、じんわりと記憶に染みてくる。あの時、どんな料理と合わせていたか、誰とどんな話をしていたか——そういった“味覚を超えた感覚”と結びついているのです。

2015年No.0683と2016年No.1708。どちらも真逆の個性を持ちながら、「日本酒とはこうあるべき」と静かに語りかけてくる、そんな存在でした。

飲み手の人生にそっと寄り添う、まさに“無二”の名にふさわしい逸品。