日本酒って、どこか“おじさんの飲み物”ってイメージが強かった。

でも最近、SNSで流れてくる日本酒はちょっと違う。

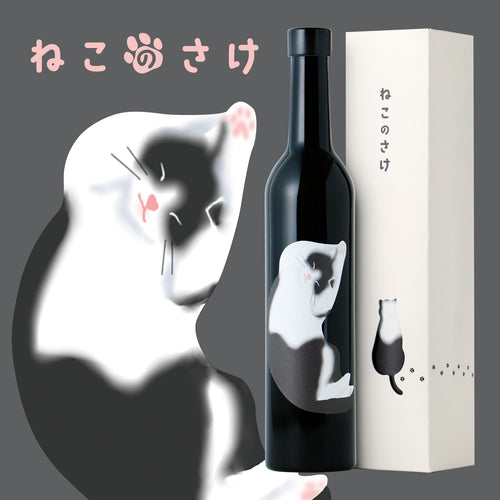

ボトルがカラフルで、ラベルがイラストっぽくて、

「え、これ本当に日本酒?」っていう可愛いデザインが増えてる。

気づけば、Z世代が“かわいい”や“映える”という感性で酒を選び、

「ラベル買い」っていう新しい文化をつくりはじめてる。

Z世代が日本酒を買うきっかけって、実は“味”じゃない。

冷蔵庫に並べたい、写真に撮りたい、ストーリーに載せたい。

そんな「ビジュアル先行の共感」が先に来る。

ラベルがかわいかったり、色味が好きだったり、

“推しボトル”を飾る感覚で酒を選ぶ。

#ラベル買い とか #日本酒女子 のタグを見ても、

レビューより「デザインが好き」「部屋に置きたい」ってコメントが目立つ。

「味わう」じゃなくて、「共感する」。

この感覚が、今の日本酒カルチャーをゆっくり変えてる。

昔のラベルって、筆文字でドーン!みたいな

“威厳”とか“伝統”を感じるものが多かった。

でも今は違う。

アーティストやデザイナーとコラボして、

イラストや色使いで蔵の世界観を伝える時代。

Z世代は“味のスペック”じゃなく、

「この蔵の世界観が好き」っていう感情でファンになる。

酒瓶がアートであり、ストーリーであり、

いわば“飾って飲めるプロダクト”なんだ。

Z世代は“ストーリーで買う”世代。

服でもコスメでも、そこに“誰かの想い”があるかを見てる。

日本酒も同じで、「どんな人が造ってるのか」を知ることで、

飲むことそのものが“参加”になる。

たとえばSNSで蔵人の日常や仕込み風景を見ると、

「この人の酒、飲んでみたい」って思う。

それがファン化の入口。

しかも今の日本酒イベントって、

ただ飲むだけじゃなく“語れる”場が増えてる。

ポップアップで蔵元と話したり、

KURANDの定期便みたいに“自分で選ぶ体験”を楽しんだり。

Z世代にとって日本酒は「味」よりも「物語」。

ラベルをきっかけに、世界観ごと飲んでる。

クラフトサケって聞くと、ちょっと特別な響きがある。

でも実際は、“地酒”の再発明みたいな存在だ。

小さな蔵が、自分たちの感性で酒を作って、

SNSで直接ファンとつながる。

ドライホップしたり、スパークリングにしたり、

自由な発想がZ世代の“好奇心”に刺さる。

“飲んで応援”っていうクラウドファンディングも盛り上がってるし、

地方の小さな蔵が東京の若者とつながることも普通になった。

地酒が、地カルチャーになる瞬間。

それを作ってるのが、まさにこの“かわいいから買う”世代。

“かわいいから買う”って、

一見軽く聞こえるけど、実はすごく真っ直ぐな理由。

「わからないけど気になる」

「この世界観、好き」

そんな純粋な好奇心が、文化を動かしてる。

Z世代の日本酒ブームは、

知識よりも感性が主役のカルチャー。

そしてその軽やかさが、

“おじさんの酒”を“みんなの酒”に変えてる。

瓶の中身は昔と変わらない。

米と水と麹。シンプルで、美しい。

でもその外側──ラベルや世界観──は、

Z世代が新しく描き直している。

“かわいい”で始まる出会いが、

蔵と飲み手をつなぎ、文化を更新していく。

だから、かわいいから買っていい。

その一本が、未来の日本酒カルチャーをつくってる。