「原酒」と聞くと、どこか特別で濃厚な日本酒をイメージする方も多いのではないでしょうか。一方で、一般的な日本酒のほとんどは“加水調整”がされています。では、この加水とは一体何のために行われるのでしょうか?味わいにどんな変化をもたらし、どちらが“美味しい”のでしょうか。この記事では、「加水」と「原酒」の違いを科学的・実践的にひも解きながら、飲み比べや選び方のポイントまで徹底的に解説します。初心者にもわかりやすく、でも通好みの知識もしっかり網羅──そんな一記事をお届けします。

「日本酒は原酒のほうが旨い」

「水で薄めるなんてもったいない」

そんな声も聞こえてきますが、実は加水調整はただの“水増し”ではありません。むしろ、多くの日本酒が“美味しく仕上がるため”に、この工程を経ているのです。

「加水=アルコール度数の調整」が主な目的

日本酒は、発酵の過程で自然にアルコール度数が16〜20%ほどまで上がります。

このままでは多くの人にとっては「強すぎる」。そこで出番なのが加水調整です。

- 原酒(げんしゅ):加水していない状態で、17〜20%前後と高め

- 加水調整後の酒:一般的には13〜16%台に調整されている

つまり加水とは、「味を整え、飲みやすさを調整する」ための技術のひとつなのです。

造り手の意図を形にする、最後の“料理”

加水はただの希釈ではなく、**味のバランスを整えるための“仕上げ”**でもあります。

たとえば:

- フルーティな吟醸香をより引き立てるために少し加水する

- 重たすぎる口当たりを軽やかにして、食中酒として合わせやすくする

- 冷やで飲むときに、香りと甘みのバランスがちょうどよくなるよう調整する

こうした加水量の微調整によって、日本酒は“完成形”になるのです。

加水=品質が下がる、は誤解!

加水された日本酒を「薄い」「劣化版」と誤解している人もいますが、これは完全なミスリード。

むしろ、“加水してこそ”本領を発揮する酒も多く存在します。

原酒は確かにパンチがあり力強い味わいですが、それが「美味しい」と感じるかどうかは、好みやシーンによって異なります。

◎ たとえば、繊細な和食と合わせるなら?

→ 原酒よりも加水調整された純米酒の方が料理の味を邪魔しない

◎ 晩酌に毎日飲むなら?

→ 原酒は重たすぎることも。加水酒の方が飲み疲れしにくい

このように、「原酒=上位互換」ではなく、用途や楽しみ方に応じて選ぶべき2つの選択肢として捉えることが大切です。

「加水したら味が薄くなるんでしょ?」

よく聞く誤解ですが、実はこれは半分正しくて、半分間違い。

加水=単なる“味の薄まり”ではなく、香味バランスの再構築と捉えるのが本質です。

“水で割る”=“雑味を消す”こともある

日本酒は、水と米と麹の産物。つまり、水が持つ味の力は決して侮れません。

造りの最後に“割水”を加えることで、むしろこんな変化が生まれることもあります。

- 雑味やアルコールのとがりが和らぐ

- 柔らかな甘みが際立つ

- フルーティーな香りがふわっと広がるようになる

つまり、「味が薄まった」のではなく、「味の角が取れて整った」というケースも非常に多いのです。

味覚は“濃さ”だけじゃない

たとえば、以下のような飲み比べをしてみてください。

| タイプ | 感じやすい印象 | 備考 |

|---|---|---|

| 原酒(無加水) | 力強い、濃厚、重たい | アルコール感が強めで飲みごたえあり |

| 加水調整済 | なめらか、バランスがいい、飲みやすい | 香りや後味が引き立つことも |

このように、味の“密度”や“重さ”では原酒が上でも、“香味の開き方”では加水酒が勝ることも多々あります。

つまり──

「味が薄くなった」ではなく、「味の表情が変わった」

この意識の転換が、日本酒をもっと深く楽しむ第一歩になります。

一流蔵ほど“加水技術”にこだわっている

実は、銘酒と呼ばれる日本酒の多くは加水調整を経てリリースされています。

蔵元たちは加水のタイミングや量を、繊細に、慎重に見極めています。

なぜか?

- 酒質によって、香りの立ち方が違う

- 季節や飲む温度によって、適切なバランスが変わる

- 保存期間との兼ね合いで、ベストな状態を維持する必要がある

加水とは、単に水を足す作業ではなく、最後の仕上げであり、職人の味のセンスが問われる領域なのです。

日本酒における「原酒」と「加水調整酒」。

どちらが“上”でどちらが“下”かという優劣をつける議論をたびたび目にしますが、結論からいえば──

どちらにも、異なる魅力と美学がある。

単なるアルコール度数の差では語れない、それぞれの“個性の発揮の仕方”に注目してみましょう。

原酒の魅力:ピュアでワイルドな、素材勝負の世界

まずは原酒の特徴から。

- アルコール度数が高く(17〜18度)、力強い

- 味が濃く、骨太で“酒らしい”重みがある

- 加水しない分、造り手の意図がダイレクトに伝わる

つまり原酒とは、“素材×技術”の結晶を、そのまま味わうストレート勝負。

香りが高く、厚みのある甘みや旨み、余韻の強さ──

それはまるで、日本酒の“原石”をそのまま削り出したような存在です。

また、ロックや炭酸割り、お燗にしても負けないパワーがあるため、アレンジの幅も広がります。

おすすめ記事: 地酒をロックで楽しむ──暑い季節におすすめの“オン・ザ・ロック日本酒”入門

加水調整酒の魅力:バランスという芸術

一方、一般的な加水調整酒は、アルコール度数が13〜15度程度に整えられています。

この加水によって──

- 香味の“角”が取れて丸みが出る

- アルコール感が和らぎ、飲み疲れしにくくなる

- 米の旨みや香りが“ふわり”と広がるようになる

つまり、“飲みやすさ”と“香味バランス”を最適化した仕上げと言えるでしょう。

まるで、荒削りの原石を美しくカットして、より多くの人に楽しんでもらうための“ジュエリー加工”。

技術とセンスで「調和」を極める芸術的なアプローチです。

どちらが美味しい?の正解は「あなた次第」

この問いに対する答えは、シーン・好み・経験値によって大きく変わります。

- こ飲みごたえを求める人

- 個性的な味わいが好きな人

- 冷やでも燗でも“変化”を楽しみたい人

- 香りや口当たりを大切にしたい人

- 食中酒として毎日飲みたい人

- 日本酒初心者〜中級者の人

加水をして“完成された美しさ”を求めるか、

原酒のまま“荒々しくも純粋な旨さ”を楽しむか。

どちらも“造り手の思想”が詰まっている点に変わりはありません。

だからこそ──

「加水=妥協」ではなく、「原酒=未完成」でもない。

それぞれの魅力を知ることで、日本酒との向き合い方が一段深くなるはずです。

日本酒において“割水”とは、仕込みの最後に加える「水」のこと。これによって酒のアルコール度数を調整し、味わいのバランスを整えるという大切な工程です。ただし、ただ単に「水を加えて薄める」という単純な話ではありません。プロの蔵元たちは、この“水”の選び方と加え方に、驚くほどのこだわりを持っています。

割水に使う「仕込み水」は命そのもの

多くの酒蔵では、その土地の「仕込み水」を割水にも使用します。これは、酒を仕込む際に使用する天然水や井戸水で、ミネラル分のバランスや硬度が酒の風味に影響を与える非常に重要な要素です。

軟水で仕込まれた酒はまろやかで優しい口当たりになりやすく、硬水を使えばシャープでキレのある仕上がりに。つまり、割水に使う水が変われば、日本酒の印象すらガラリと変わるのです。

たとえば、超軟水で有名な「伏見の名水」で割水を行う蔵元は、繊細でスムーズな味わいを演出します。一方で、やや硬度のある仕込み水を使う東北地方の蔵元は、キリッとした辛口に仕上げる傾向があるのです。

加えるタイミングでも変わる“味のまとまり”

割水のタイミングもまた重要なポイントです。火入れ(加熱殺菌)の前に加水するか、瓶詰めの直前にするか──それぞれで仕上がりは変化します。

- 火入れ前に加水する場合:アルコール分が低くなった状態で火入れされるため、味がよりまとまりやすく、やさしい風合いに。

- 瓶詰め直前に加水する場合:火入れ前の力強い原酒に、まろやかさを足す印象。飲みごたえとキレのバランスが両立しやすくなります。

このタイミングの差も、飲み比べてみると確かに感じ取ることができます。

「割水」で決まる“その蔵らしさ”

割水の設計には、その蔵の“哲学”が色濃く反映されます。フルーティーな香りを引き立てるために、少なめの加水で仕上げる蔵元もいれば、味のまとまりを優先して、しっかりと割水を行うスタイルの蔵元もあります。

言い換えれば、日本酒の“個性”は「米と麹と水」で決まるとはよく言われますが、実は「最後の水」がすべてを整えているとも言えるのです。

日本酒の“原酒”と“加水調整酒”。どちらにも魅力があり、優劣をつけることはできません。重要なのは、「そのとき」「その人」に合った一本を選ぶこと。ここでは、それぞれが活躍するシーンを具体的に見ていきましょう。

原酒が輝くのは「濃厚な味わいを求めるとき」

原酒とは加水を一切していない、つまり造られたままの“濃い”日本酒。そのまま瓶詰めされるため、アルコール度数も17〜18度と高めで、味も香りも密度が濃いのが特徴です。

原酒がおすすめなシーンはこんなとき:

脂ののった料理と合わせたいとき

焼き鳥のタレや、ステーキ、すき焼きなど、味が濃い料理との相性は抜群。酒の旨味が料理に負けることなく、しっかりと寄り添ってくれます。

じっくりと“日本酒そのもの”を楽しみたいとき

単体でも完成された味わいなので、お酒単体でゆっくり味わいたい夜にぴったり。読書や映画のお供にもおすすめ。

ロックや炭酸割りなど自由な飲み方を楽しみたいとき

濃厚な原酒だからこそ、水やソーダで割っても崩れず、個性を保ちながら新たな味を楽しめます。

原酒は、酒の“エッセンス”を丸ごと楽しみたい人にこそ飲んでほしい存在。まさに「飲む贅沢」です。

加水酒が活躍するのは「食中」「飲み疲れしない場面」

一方、加水調整された日本酒は、味わいが整い、アルコール度数も14〜15度と穏やかで、食中酒としてのポテンシャルが非常に高いです。

加水酒が活きる場面は:

和食とのマリアージュを楽しみたいとき

刺身、煮物、炊き込みご飯など、繊細な味わいの料理と合わせると真価を発揮します。酒の存在感が強すぎず、料理の味を引き立ててくれます。

長時間の酒席や宴会などで飲み続けたいとき

軽やかで飲みやすいため、ダラダラ飲むシーンにも最適。飲み疲れせず、悪酔いしにくいのも嬉しいポイント。

日本酒ビギナーや、アルコールに強くない人と飲むとき

軽めの飲み口と、程よい香味のバランスは、初心者にも受け入れられやすい。日本酒の入り口としてもぴったりです。

加水酒は、あくまで“寄り添う酒”。華やかに主張するのではなく、全体を優しく包み込むような立ち位置が魅力です。

原酒といえば「濃い」「重い」「クセがある」と思われがちですが、実は“濃密でありながらもキレが良い”“飲み疲れしないのに印象に残る”逸品も多く存在します。ここでは、日本酒好きの中でも高評価を得ている「原酒らしさ」と「洗練された味わい」を両立した原酒を3本ご紹介します。

1. 天狗舞 山廃純米原酒

山廃仕込み×原酒という濃厚なスタイルの真骨頂。

天狗舞といえば“山廃”仕込みの代表格。その中でもこの原酒は、まさに天狗舞のポテンシャルをそのまま瓶に閉じ込めた一本です。

味わいの特徴:

重厚で骨太な米の旨味が全面に出つつ、山廃特有の乳酸由来の酸味が奥行きを生み出す。ぬる燗や常温で真価を発揮し、開栓後も変化が楽しい。

おすすめの飲み方:

常温〜ぬる燗。肉料理や濃い味付けの惣菜と相性抜群。熟成タイプのチーズとも好相性。

キーワード:

#山廃原酒 #天狗舞 #濃厚な旨味 #食中も単独でも

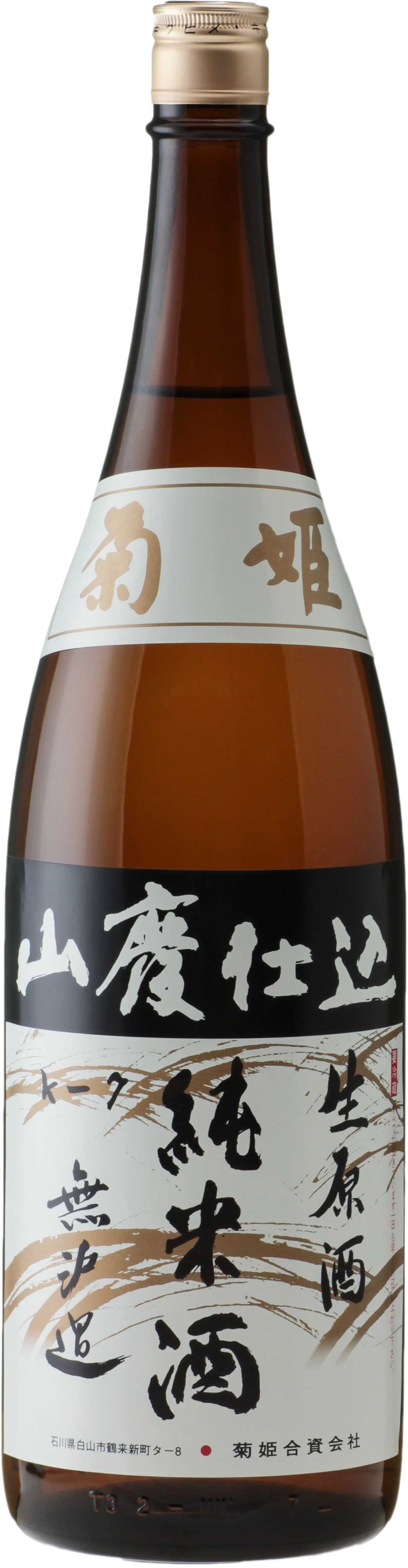

2. 菊姫 山廃純米無濾過生原酒

日本酒の“原点回帰”ともいえる力強さと、圧倒的な個性。

菊姫の山廃原酒は「日本酒は水ではなく“食べる酒”だ」と言わしめる存在。ドシンとした酒質に、米の旨味とコクがこれでもかと詰まっています。

味わいの特徴:

しっかりとした酸とふくよかな旨味が共存。余韻は長く、口の中に旨味がじんわりと広がる。冷やではやや重く感じるが、燗で化ける一本。

おすすめの飲み方:

ぬる燗〜上燗。牛すじ煮込みや、こってり系煮物と合わせると、旨味がより鮮明に。

キーワード:

#食中酒の極み #日本酒通向け #菊姫 #力強い原酒

しぼりたて純米原酒 光武(佐賀県鹿島市・光武酒造場)

“搾りたて”の躍動感をそのまま味わう、フレッシュな鹿島の地酒。

伝統と革新を融合させた造りで知られる光武酒造場が手がけるこの原酒は、まさに“酒蔵の息吹”を感じる一本。搾ったばかりの日本酒を加水せずそのまま瓶詰めしており、フレッシュな風味と米の旨味をダイレクトに堪能できます。

味わいの特徴:

開栓と同時に広がる爽やかな香り。口に含むとしっかりとした甘味と酸味がバランスよく広がり、ピチピチとした新鮮さが際立ちます。濃厚なのに飲み口が重すぎず、次の一杯を誘う“滑らかな濃さ”が魅力。

おすすめの飲み方:

冷や、またはロックで。氷を浮かべても香りと旨味がしっかり残るので、暑い時期に“冷やして旨い原酒”として重宝します。

キーワード:

#光武酒造場 #鹿島の地酒 #しぼりたて原酒 #フレッシュな旨味 #オンザロックおすすめ

日本酒の“原酒”とは、水を一切加えない、そのままの旨さを閉じ込めた特別な存在。濃厚でいて、雑味がなく、驚くほど洗練された飲み口を持つのが、その最大の魅力です。

今回紹介した3本──

菊姫 山廃純米原酒

天狗舞 山廃純米原酒

しぼりたて純米原酒 光武(佐賀県鹿島市)

──は、それぞれが異なるアプローチで原酒の魅力を体現しています。

たとえば、“深み”を求める人には菊姫、“キレと個性”を求めるなら天狗舞、そして“フレッシュで飲みやすい原酒”なら光武。どれも、ただ濃いだけではなく、“旨さの濃度”が計算され尽くされた逸品です。

原酒は食中酒というより、“じっくり向き合いたいお酒”。

そのまま楽しんでも、ロックや軽く冷やしても、あなたの日本酒体験を一段深めてくれることは間違いありません。

いつもの晩酌を「原酒」で、ちょっと贅沢に。

濃密だけど、疲れない。そんな“本物の一杯”と出会ってみてはいかがでしょうか?