日本酒といえば、しっとりとした静かな時間に寄り添う飲み物──そんなイメージを覆す新たなジャンルが、いま注目を集めています。その名も「スパークリング日本酒」。炭酸のシュワっとした爽快感と、日本酒ならではのふくよかな旨味が融合した、まったく新しい日本酒体験がそこにあります。

中でも「瓶内二次発酵」という製法で造られたスパークリング日本酒は、シャンパンと同じような製造過程を経ることで、自然な泡立ちと繊細な味わいを両立しています。しかし、その仕組みや味わいの違いについては、まだあまり知られていません。

この記事では、瓶内二次発酵のメカニズムから、スパークリング日本酒の選び方、さらには初心者にもおすすめの銘柄までを、徹底的に解説していきます。シュワっと軽やか、でも奥深い──そんな日本酒の新しい世界を、あなたも覗いてみませんか?

日本酒といえば静かにグラスに注がれる、落ち着いた一杯を思い浮かべる人も多いでしょう。けれど最近、“泡のある日本酒”ことスパークリング日本酒が、若い世代を中心に急速に人気を集めています。その理由は、味わいの面白さはもちろん、日本酒のイメージをガラッと変えてくれる「新しい体験」があるからです。

シュワっと爽快、日本酒なのにシャンパンみたい?

スパークリング日本酒は、炭酸ガスを含んだ発泡性の日本酒。飲んだ瞬間、舌の上でプチプチとはじける泡が広がり、そのあとにほんのりとした米の甘みや旨みが感じられます。この泡の感触が、まるでシャンパンやスパークリングワインのような印象を与えてくれます。

実際に「日本酒は苦手だけどスパークリング日本酒なら飲める」という人も多く、特にアルコール初心者や日本酒ビギナーにとっては絶好の“入口のお酒”でもあります。

味わいの幅は意外と広い

「スパークリング=甘口」という印象を持つ人もいるかもしれませんが、実はスパークリング日本酒の味わいは意外と多様です。濃厚な甘さでデザートのように楽しめるものもあれば、キレのあるドライタイプで食中酒として優れたものも。辛口寄りの泡酒も増えており、料理との相性も抜群です。

たとえば:

- スイーツに合う濃厚甘口タイプ

- 和食と合わせたいやや辛口タイプ

- フルーティーで香り高い果実感重視タイプ

など、シーンや好みに合わせて選べる点も、スパークリング日本酒の魅力のひとつです。

見た目も華やかで、贈り物にも人気

ボトルのデザインもスタイリッシュなものが多く、パッケージに力を入れた銘柄が多いため、ギフトとしても人気。とくに女性へのプレゼントや、誕生日・記念日の乾杯酒として重宝される傾向にあります。

ラベルに華やかな和柄や金箔をあしらったものや、炭酸ガスの気泡が瓶の中で立ち昇る様子は、まさに目でも楽しめるお酒です。

スパークリング日本酒の命ともいえる“泡”。この泡はどこから来ているのか、ご存じでしょうか? 実は、日本酒のスパークリングには「炭酸ガス注入型」と「瓶内二次発酵型」の2種類があります。中でも注目すべきは後者、「瓶内二次発酵」タイプのスパークリング日本酒です。

シャンパンと同じ“本格派”の発泡製法

瓶内二次発酵とは、もともと一次発酵を終えた日本酒に、酵母と糖を加えて瓶の中で再び発酵させる方法。発酵によって自然発生した炭酸ガスを瓶内に閉じ込めることで、繊細かつ持続性のある泡が生まれます。

これは、フランスのシャンパン(シャンパーニュ)と同じ製法で、非常に手間と時間がかかる高級な工程です。そのぶん、泡のきめ細かさ・香り・味わいの一体感は、人工的に炭酸を注入するタイプとは一線を画します。

瓶内二次発酵のメリットと難しさ

- ナチュラルな発泡感で、泡の口当たりが柔らかくクリーミー

- 発酵によって新たな香りや味わいの層が加わる

- 熟成による奥深いコクや複雑性も楽しめる

- 瓶内で再発酵させるため、ガス圧が高くなりすぎるリスク

- 保管・輸送の難易度が高い

- 価格が高くなりやすい(製造コストが高いため)

だからこそ、瓶内二次発酵タイプのスパークリング日本酒は“特別な一本”として愛好家に重宝されています。

スパークリング日本酒を選ぶとき、意外と知られていないのが「製法の違い」です。一見、どれも同じようにシュワシュワしていて華やかな印象を受けますが、「瓶内二次発酵タイプ」と「炭酸ガス注入タイプ」では、味わいや香り、品質の方向性に大きな差があるのです。

① 炭酸ガス注入タイプとは?

こちらは「完成した日本酒に、後から炭酸ガスを機械で注入する」タイプ。いわば“炭酸水”を作るのと同じ理屈で、日本酒に人工的なシュワっと感を加えたものです。

- 製造コストが抑えられ、手頃な価格で購入できる

- 製造管理が比較的容易で安定供給されやすい

- 開封後も比較的泡が長く持つ傾向

- 泡がやや荒く、舌へのアタックが強い

- 香りや旨味との一体感に欠ける場合がある

- 日本酒本来の風味が損なわれることも

② 瓶内二次発酵タイプの特徴

すでに前述しましたが、瓶内で酵母が発酵しながら自然発生的に炭酸ガスを生むこのタイプは、手間ひまを惜しまない“クラフト感”が魅力です。繊細でナチュラルな泡と、日本酒らしい味わいの一体感が特徴。

炭酸ガス注入との違い:

| 項目 | 炭酸ガス注入 | 瓶内二次発酵 |

|---|---|---|

| 泡の質感 | 荒めで強め | きめ細かく、口当たりが柔らかい |

| 味の一体感 | やや乖離しがち | 香りや味わいと自然に融合 |

| 製法の手間 | 簡単・大量生産向き | 時間がかかる・職人技が必要 |

| 価格帯 | 比較的リーズナブル | 高価だが価値ある味わい |

見分けるポイントは?

ラベルを見て「瓶内二次発酵」「瓶内発酵」「瓶内熟成」などの表記がある場合は、かなりの確率で本格派の瓶内二次発酵です。中には説明が書かれていないものもありますが、商品説明や公式HPに製法が明記されているケースが多いので、購入前にチェックしておきましょう。

おすすめ記事: “白く濁る美酒”にごり酒の魅力とは?初心者にもわかる楽しみ方と選び方

スパークリング日本酒と聞くと、どこか軽やかで“日本酒初心者向け”というイメージを抱く方も多いかもしれません。しかし、瓶内二次発酵タイプのスパークリング日本酒には、日本酒を飲み慣れた“通”にこそ刺さる深い魅力があります。

① 日本酒の「旨味」と「発泡」の融合

瓶内二次発酵では、酵母が瓶の中で生きたまま働き続け、自然に炭酸ガスを生み出します。その過程で、酒の旨味やコクと発泡が絶妙に混ざり合い、「甘・酸・旨・苦・渋」の五味がより立体的に感じられるのが特徴です。

とくに純米系の瓶内二次発酵酒では、米のふくらみのある旨味に、繊細な泡が絡むことで「重さを感じさせない芳醇さ」を体感できます。これが炭酸注入酒にはない“深み”なのです。

② 食中酒としてのポテンシャル

瓶内二次発酵タイプは、料理との相性も非常に優秀です。フレッシュな発泡が脂っこい料理の口直しになり、さらに米由来のふくよかさが和食全般と自然に調和します。

特に合う料理ジャンル:

天ぷら、焼き鳥(塩)、唐揚げ:油をスッと切ってくれる

鯛のカルパッチョ、寿司:白ワインのような立ち位置で

チーズ、ハム、生ハム:乳製品系の旨味とも好相性

これらは実際に多くの蔵元が「スパークリングは“乾杯酒”にとどまらず“食中酒”に進化した」と評価している点にも通じます。

③ 熟成による味の奥行き

瓶内二次発酵酒の中には、あえて瓶の中で数ヶ月以上熟成させて出荷されるものもあります。酵母がわずかに残ることで、泡がなめらかになり、酸味や旨味が丸くなる。

つまり「買ってすぐに楽しめるだけでなく、冷蔵保存で味わいの変化を楽しむ」という2段階の楽しみ方ができるのです。

ここでは、実際にスパークリング日本酒の中から、初心者でも飲みやすく、かつ日本酒好きにも刺さる“泡の逸品”を4本厳選して紹介します。甘口から辛口、低アルコールから旨味重視まで、幅広いタイプを網羅しています

1. 澪(みお)スパークリング〈宝酒造〉

甘さと炭酸の黄金バランス。圧倒的な知名度と安定感。

瓶内二次発酵ではないものの、スパークリング日本酒の代名詞として外せない一本。アルコール5%でジュースのような飲みやすさを持ちつつも、日本酒ならではのふくよかさをしっかりと感じられます。

初心者が“日本酒っておいしいかも”と思う最初の一歩として優秀。スイーツやフルーツとのペアリングも楽しい。

- アルコール度数:5%

- 味わい:甘口・軽快

- おすすめ:乾杯、デザートタイム

2. 磨き三割九分 スパークリング〈獺祭〉

獺祭の技術力が凝縮されたスパークリング日本酒。山田錦を39%まで磨き上げ、瓶内二次発酵で丁寧に泡を仕込んだ一本。フルーティーで上品な甘みと酸味が特徴で、洋食やチーズにも合わせやすい。

甘ったるさがなく、食中酒としての実力も高い“本物志向の泡”。

- アルコール度数:14%

- 味わい:やや甘口・エレガント

- おすすめ:和洋折衷の前菜やアペリティフに

3. SHICHIKEN Sparkling〈七賢〉

高級スパークリング。

細やかで上品な泡と、ほんのりドライな飲み口が特徴。旨味がありながら、キリッとした酸味でバランスが良い。

食中酒としての完成度が非常に高く、和洋問わず料理の味を引き立てる実力派。

- アルコール度数:12%

- 味わい:辛口・シャープ&上品

- おすすめ:ワイングラスで、白ワインの代わりに

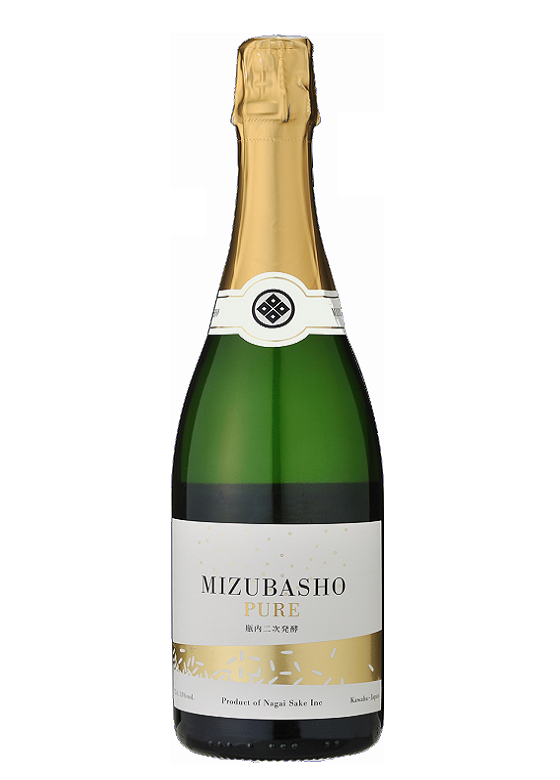

4. 水芭蕉 PURE〈永井酒造〉

世界を意識した設計。“和のスパークリングワイン”の最高峰。

ニューヨークをはじめ、世界中で高評価を得ているスパークリング日本酒。瓶内二次発酵で生まれる繊細な泡に、純米大吟醸の澄んだ香味が乗った完成度の高い一本です。

「甘さ・辛さ・旨さ」のバランスが絶妙で、フランス料理やモダン和食ともよく合う。

- アルコール度数:13%

- 味わい:中口・華やか&クリーン

- おすすめ:レストランでの乾杯酒、特別な日の贈答用に

スパークリング日本酒と一口に言っても、その味わいは千差万別。「甘くてジュースみたいなもの」もあれば、「ワインのようにキリッと辛口で洗練されたもの」まで幅広く存在します。ここでは、タイプ別の違いや選び方のポイントを解説します。

甘口タイプ:初心者にも親しみやすい“和のスイーツ泡”

甘口のスパークリング日本酒は、アルコール度数が低めで、炭酸の刺激とともに果実のような甘みが楽しめるのが特徴です。以下のような特徴があります:

- アルコール度数:5〜10%前後

- 味わい:フルーティー・ジューシー・やや濃厚

- おすすめシーン:乾杯、スイーツとのペアリング、飲み慣れない人と一緒に楽しむ場面

とくに「澪(MIO)」などは、日本酒を初めて飲む方でも“おいしい!”と思える導入口になります。食中酒というよりは、乾杯やデザート向けです。

辛口タイプ:食中酒としての完成度を追求する“和製シャンパン”

辛口のスパークリング日本酒は、シャープな酸味とすっきりした口当たりが魅力。甘さを控えた設計なので、料理と合わせても邪魔をせず、むしろ引き立て役として機能します。

- アルコール度数:11〜14%程度

- 味わい:ドライ・洗練・酸味あり

- おすすめシーン:前菜〜メインディッシュまで幅広く、ワイン代わりにも

獺祭スパークリングや、七賢スパークリングなどがこのカテゴリーに含まれます。ワイングラスで香りを楽しみながら飲むのもおすすめです。

にごりタイプ:米の旨味と炭酸が溶け合う“食感系スパークリング”

にごりタイプのスパークリング日本酒は、瓶内に酵母や米成分が残っており、やや白濁した見た目が特徴。味わいも濃厚で、口当たりがまろやか。泡の刺激とにごりのコクが絶妙に交わり、飲みごたえのある一本になります。

- アルコール度数:10〜13%

- 味わい:濃厚・まろやか・米感強め

- おすすめシーン:濃い味の料理と合わせて、少しずつゆっくり楽しむと◎

「一ノ蔵 発泡清酒 すず音(うすにごり)」などが該当。冷やして飲むのはもちろん、少し温度が上がると米の旨味が立ち上ってくる変化も面白いです。

スパークリング日本酒は、その華やかさや飲みやすさから人気を集めていますが、意外と知られていない「注意点」もあります。特に瓶内二次発酵タイプは、扱いを間違えると吹きこぼれや味の劣化に繋がることも。ここでは、スパークリング日本酒を楽しむために知っておきたいポイントを解説します。

瓶内二次発酵=“開けた瞬間吹き出す”リスクあり!

瓶内で発酵が進んでいるスパークリング日本酒は、開栓時にガス圧がかなり高まっている場合があります。炭酸水のように勢いよく吹き出すこともあり、初心者が慌てるケースも少なくありません。

- 冷蔵庫でしっかり冷やしてから開ける(5℃以下推奨)

- 一気に開けず、ゆっくり少しずつキャップを緩める

- 開栓前に瓶を揺らさないように注意

とくに「にごり×瓶内発酵」タイプは、酵母や米成分が底にたまりやすく、振ると泡とともに中身が一気に噴き出すことも。扱いは丁寧に!

開封後はできるだけ早く飲み切るのが基本

炭酸系の日本酒は、開けた瞬間からガスがどんどん抜けていきます。翌日には「ただの甘いお酒」になってしまうことも…。

- 飲み残しはなるべく当日中に

- ストッパーがあれば冷蔵保存で翌日までOKなものもあるが、炭酸は弱くなる

- 「味が変わる前に楽しむ」ことが一番の正解

冷蔵保存が基本!常温はNG

スパークリング日本酒は発泡が続いている場合があり、常温放置は絶対NGです。瓶内の発酵が進みすぎて破裂の危険すらあります。

- 購入後すぐに冷蔵庫へ

- 店頭で常温陳列されているものは品質に注意

- ギフト用に送る場合も「クール便」を使うのが安心

スパークリング日本酒の中でも「瓶内二次発酵」は、まさに職人技と繊細な醸造管理が織りなす“手間ひまの結晶”です。自然な発泡がもたらす柔らかく上質な口あたり、そして繊細な泡の中に広がる米の旨味。炭酸飲料とは一線を画す、日本酒ならではの奥深い味わいがここにあります。

今回は、仕組みから選び方、注意点、そしておすすめ銘柄まで紹介しましたが、最後にお伝えしたいのは「一度体験してみてほしい」ということ。特別な日にも、何でもない日にもちょっとした“ご褒美”として、ぜひ一本手に取ってみてください。

“発泡”するのは、あなたの五感かもしれません。